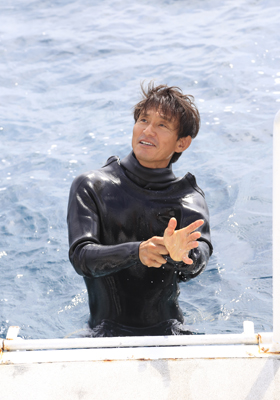

皆さん、こんにちは。今日は一日、久米島からです。

今年は悪天候に翻弄されたクジラシーズンですが、何とか無事終えられて、少しだけほっと一息です。

35年前の冬からザトウクジラを独自で探し始め、ここに至るまで思い返してみると色んな事が想い出されます。

37年前の正月、トンバラでのダイビング後に真近で見たトンバラ岩近くのブリーチングの衝撃・・・。

36年前にトンバラの水中で出会ったエスコートと母子クジラ・・・。それらの出逢いがあり、それからは何かに導かれる様に冬はダイビングの合間に

ザトウクジラを探して、少しでも共有出来る出逢いや時間を求めて海に出て探してました・・・。

僕独りで「ホエールスイム」を始めた頃の周囲の僕に対する反応は「非常識の極悪人」でしたが、

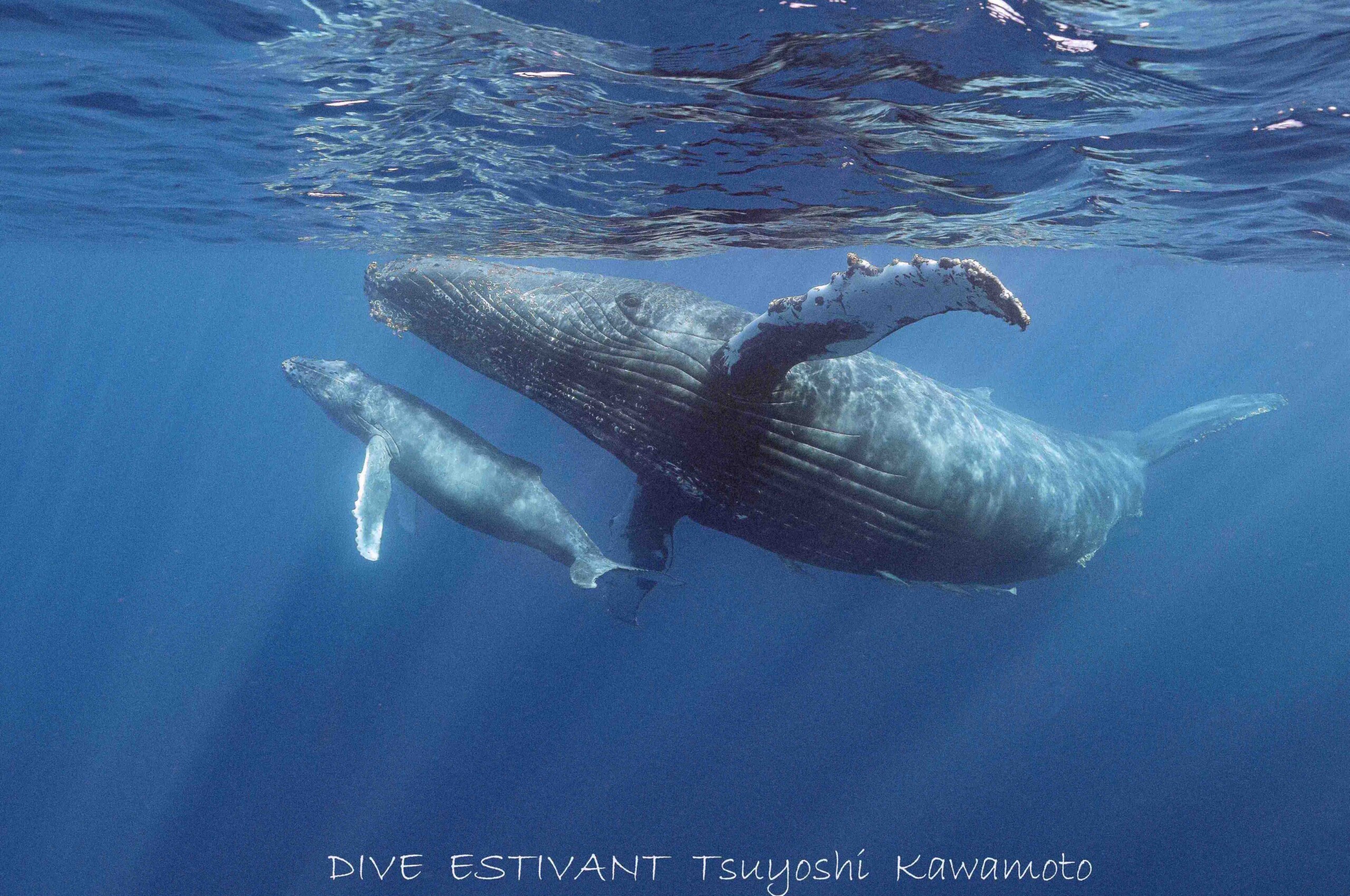

止まって観ている僕に優しい眼差しを向け観察してくる母クジラと好奇心旺盛で寄って来る子クジラを観察しながら、

「何故?イルカは良くて、こんなにフレンドリーにアプローチして来る、この子達を水中で撮影観察していけないのであろう???」っと葛藤してました・・・。

今では、沖縄本島の色んなエリアや奄美群島の各エリアで大々的に開催されてる「ホエールスイム」ですが、仕事ではなく趣味みたいに、

ただただ好きで始めて、いつの間にか仕事になった当時の僕が、この状況を見たら、かなり驚くだろうなぁ~・・・なんて想像してしまいます。

ホエールスイム業者が増えて、多くの人が楽しめる様になった今でこそ、皆で熟考して「続けていけるホエールスイム」にしていけたらと切に願います。

以前にも書きましたが、13年前まで日本中で久米島ダイブエスティバンでしかやってなかったホエールスイム時代とは違い、

色んなエリアでホエールスイムをやり始めてからは、少しずつ人慣れしてる(?)ザトウクジラが増えた様に思えます。

それは、例えば、僕一人でしかやってなかったホエールスイム時代と比べ、他のエリアでも開催され、ザトウクジラ達がダイバーに接する機会が

圧倒的に増えたからではないか?と思ってます。

水面にぷかぷか浮いてジッとしているダイバーを、「この水面にいる生き物は危険じゃないみたいだから大丈夫」・・・そんな認識で母クジラ達が受け入れ、

子クジラ達も、そのような認識でダイバーの周りで遊び成長し、ダイバー慣れが少しずつ浸透していったのではないか?・・・っと。

南半球のトンガなどに、のんびりしたザトウクジラが多いのも、ダイバー達がクジラ達をリスペクトし怖がらせずにクジラ達に無理のない距離感で

接してきたからこそ、そのようなのんびりしたクジラ達が増えたのではないか・・・?

もし、そうなら、北半球のザトウクジラ達も、今よりも、もっとダイバーを認識し、害はないと受け入れてくれるのではないか?・・・などと・・・(^^;

もちろん、都合の良い勝手な解釈だと思ってます・・・。

でも、「そんなふうになればいいな~」・・・っと、つい夢見てしますのです・・・。

だから、これからも「ホエールスイム」を続けられる様に、ザトウクジラを愛する色んな人達と話し合い交流出来たらと想います。

追記・・・クジラジラミのお話(^^;)

子供のザトウクジラに寄生するクジラジラミです。陸に生息するシラミは昆虫ですが、そのシラミの仲間ではなく、

クジラジラミは「Cyamid」という甲殻類の一種です。おそらくマルクジラジラミ「学名Cyamus boopis」だと思われます。

クジラジラミ自体は泳げないので、母クジラが子クジラに授乳する時や寄り添ってる時に母クジラから子クジラに移って寄生したのでしょう。

クジラ自体には、さほど害が無いらしいのですが、見ているとムズムズして取ってあげたくなりますね(^^;)

(エビ•カニガイドブック出版してますが、甲殻類なら何でも好きな訳ではありません(^^;))

クジラジラミは研究者にとってクジラを調べる為の重要な要素らしく、クジラジラミを調べてクジラの生態や進化が解き明かされてるみたいです。

とても稀な例としては、岸に打ち上げられたセミクジラの子供に、通常であればザトウクジラに寄生するはずのマルクジラジラミが寄生してたらしく

(セミクジラにはホソクジラジラミやヒメクジラジラミが寄生する)、この事から、このセミクジラの子供は、ある時期、ザトウクジラに育てられたと

考えられてます。シャチの群れに襲われるコククジラの親子の子クジラをザトウクジラの群れがシャチの近くでテールスラップやブリーチングを

連発してシャチを脅して子クジラを救った映像やシャチの群れに襲われそうなアザラシを自分の身体に乗せて救ってる映像を見た事がありますが、

異種の子クジラを育てるなんて、ますますザトウクジラが大好きになりました。

(セミクジラとザトウクジラは生息域や行動パターンが異なる生態的な隔離がある為、クジラジラミが宿主を乗り換える機会が少ないと考えられます)

宿主の皮膚構造や行動パターンに適応した結果なのでしょうが、ザトウクジラに寄生するクジラジラミは、セミクジラや他のクジラに寄生する種とは

異なる傾向があるみたいです。ザトウクジラの行動にブリーチングがありますが、ブリーチングをする理由の一つとして、体表に付いてるフジツボや

クジラジラミ等の寄生虫を落としていると言われてますが、ブリーチング後に、その場所を泳いだら、クジラジラミがウヨウヨ居るかもしれませんね(^^;)

では、これからは沖縄のダイビングハイシーズンです!!

スタッフ一同ガイドしたくて、うずうずしてます!!

ぜひ、潜りに来てください!!